診療案内

予防医療

予防接種

伝染病からペットを守るための混合ワクチンの接種を行うことをおすすめします。

子犬は約6週齢から、1ヶ月ごとに3回、子猫は1ヶ月ごとに2~3回行います。その後は1年ごとの接種がおすすめです。

過去にワクチンで副反応が発現したことがある場合は抗体価測定を行い、抗体価が十分にある場合は接種を延期することもあります。

犬8種混合ワクチン

パルボウイルス感染症/ジステンパー/犬伝染性肝炎/犬アデノウイルス(2型)感染症/犬パラインフルエンザ/犬コロナウイルス感染症/犬レプトスピラ症(2種類)

犬6種混合ワクチン

パルボウイルス感染症/ジステンパー/犬伝染性肝炎/犬アデノウイルス(2型)感染症/犬パラインフルエンザ/犬コロナウイルス感染症

犬5種混合ワクチン

パルボウイルス感染症/ジステンパー/犬伝染性肝炎/犬アデノウイルス(2型)感染症/犬パラインフルエンザ

猫3種ワクチン

ウイルス性鼻気管炎/カリシウイルス感染症/猫汎白血球減少症

狂犬病予防接種

国の法律で義務付けられている狂犬病の予防接種。1回目の接種は、生後91日のタイミングで行います。

その後は年1回、継続して接種を行っていきます。

狂犬病予防接種 3,300円

※表記は税込価格です。

フィラリア予防

蚊に刺されることによって感染する、フィラリアという寄生虫を予防します。毎年投薬を開始する前にフィラリアに感染していないか検査を実施してから予防を開始します。予防薬の種類は錠剤タイプ、おやつタイプ、滴下タイプなどがあります。どのようなタイプが適しているかスタッフにご相談ください。

※予防の目安時期は4月~12月です。

ノミ・マダニ予防

ノミ・マダニが寄生するとアレルギー症状が発生したり、感染症を発症することもあります。最近発症が報告されているSFTS(重症熱性血小板減少症)はマダニが媒介し、人間も感染することが分かっています。冬でも発症例があるため、通年での予防を推奨しています。

健康診断

犬・猫の健康診断を実施しています。健康に長く一緒に暮らしていく将来を考え、その子の年齢に合わせたプランをご用意できます。

ご希望・ご興味のある方は直接スタッフまでお声がけください。

去勢避妊手術

将来的に子供を産ませないのであれば、去勢・避妊手術をおすすめしています。去勢・避妊手術を早期にすることは、性ホルモンが関係する病気の予防になります。オスの場合、会陰ヘルニア・前立腺肥大・肛門周囲腺腫・精巣腫瘍、メスの場合、卵巣・子宮疾患、乳腺腫瘍の発生を予防できます。

術前検査

血液検査

レントゲン検査

診療科紹介

整形外科

歩き方がおかしい、足をつかない、痛そうにしているなどの症状の時は、骨や関節、靱帯などに異常があることがあります。当院では専門の機器を使用し、骨折、脱臼の整復を実施しています。骨折のほか、前十字靭帯断裂、膝蓋骨脱臼などの治療も行っています。特に小型犬は膝蓋骨脱臼が多い傾向にありますので、身体の異変がないか、気をつけて見てあげましょう。

主な検査

歩行検査

レントゲン検査

神経学的検査

関節液検査

呼吸器・循環器科

咳が出る・呼吸が苦しそう、呼吸時にいつもと違う音がするなどの症状は鼻や喉、気管に異常がある場合があります。犬伝染性気管気管支炎・鼻腔狭窄・軟口蓋過長・咽頭麻痺・気管虚脱・肺疾患・心臓疾患などがあげられます。手術が必要な場合がありますのでお早めに受診してください。

主な検査

レントゲン検査

超音波検査

心電図検査

消化器科

食欲不振・嘔吐・下痢などの症状がある場合は、胃腸炎などの病気や消化管内異物・消化管腫瘍などの可能性があります。胃内異物は内視鏡での摘出も可能です。

また、消化器科では肝臓、膵臓、胆嚢(たんのう)疾患もあわせて診察を行っております。消化器で不安なことがありましたらご相談ください。

主な検査

血液検査

超音波検査

レントゲン検査

糞便検査

内視鏡検査

腎臓・泌尿器科

頻尿・血尿・尿が出ないなどの症状がある場合は膀胱炎などの細菌感染、結石、腫瘍などがある場合があります。検査は血液検査・レントゲン検査・超音波検査・尿検査を実施します。膀胱炎や尿路結石は内服薬や処方食などを使用し治療します。

また、内科治療で改善できない結石・腫瘍は手術で摘出したり、尿管ステント設置、尿管バイパス手術(SUBシステム)を実施します。緊急性の高い疾患の可能性もありますので症状がみられた場合は、早めの受診をおすすめします。

主な検査

血液検査

レントゲン検査

超音波検査

尿検査

歯科

歯科では歯磨き指導、歯周病、歯肉炎、歯石、破折などの口腔管理や、口腔内のケガやできものなどの診療を行います。歯周病が進行すると顔が腫れたり、顎が骨折することもあります。麻酔下で抜歯、歯石除去を実施したほうがいい場合もあります。また口の中に腫瘍が発生する場合もあります。

口の臭いが気になる、口の中にできものがあるなど、お口の中で気になることがありましたらご相談ください。

眼科

眼は動物たちのQOLにかかわる大切な臓器です。少しでも異常がみられたら早めの治療が肝要。結膜炎・角膜炎・白内障・緑内障などの疾患から、眼瞼腫瘍・眼内腫瘍・義眼挿入手術などさまざまな疾患に対応しています。

主な検査

一般検査

眼の外貌や威嚇反射、対光反射などを観察し、眼のどの部位に異常があるのかを評価します。

シルマーティアテスト

涙液量を測定し、ドライアイを診断するための検査です。

診断には、正常に涙が分泌されているかを調べることが重要になります。

細隙灯検査

肉眼では分かりにくい微細な異常や、角膜の異常、前眼房、虹彩、水晶体など眼の中を評価します。

拡大鏡やスリット光を使用します。

猫3種ワクチン

ウイルス性鼻気管炎/カリシウイルス感染症/猫汎白血球減少症

フルオレセイン染色検査

眼に染色液を入れ、角膜の色の変化をみる検査です。角膜の異常や、角膜の傷、潰瘍などを診断します。

また、流涙症などの涙の排泄に異常がないかを確認します。

眼圧検査

眼の眼圧を測定し、眼圧に異常がないかを検査します。この検査は緑内障やぶどう膜炎の診断に役立ちます。

眼底検査

網膜、視神経に異常がないかを検査します。

超音波検査

角膜や水晶体に異常があり眼底を観察できない場合や、眼内腫瘍・網膜剥離・眼内出血の有無を確認するための検査です。

血液検査

全身性の疾患により「眼に症状が出ている」と判断が下せたときに検査します。

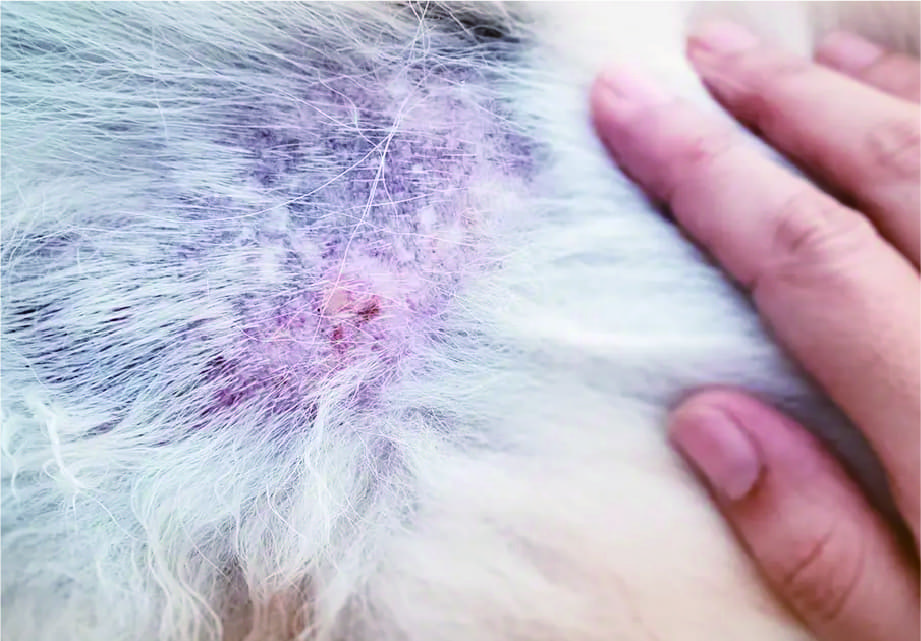

皮膚科

皮膚科では皮膚の痒み、脱毛、湿疹、耳の異常などを診察します。皮膚病には細菌感染、食物アレルギー性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、真菌性皮膚炎、内分泌ホルモンによる皮膚炎などさまざまな原因があります。治療は内服薬、外用薬、薬用シャンプーを中心に治療をしていきます。

主な検査

抜毛検査

皮膚掻爬(そうは)検査

スタンプ検査

真菌培養検査

薬剤感受性検査

血液検査

腫瘍科

腫瘍は、高齢のペットで発生しやすい傾向にあります。皮膚にできるもの、目に見えない内臓にできるものなどさまざまです。腫瘍によって、良性、悪性の違いもあります。

腫瘍が見つかった場合、細胞診、病理組織学検査を実施し診断します。またレントゲン検査、超音波検査などを行い、転移していないかなどを調べることが必要です。治療は、外科的切除、抗がん剤、放射線治療などがあり、腫瘍の種類により決定します。

主な検査

細胞診検査

病理組織学検査

レントゲン検査

超音波検査

血液検査

神経科

神経科では脳や脊髄、末梢神経の異常を診察します。脳神経症状はさまざまであり、足を引きずる、手足がもつれる、けいれん発作、旋回運動、体の一部がピクピクする、背中を痛がるなどの症状が見られます。

また全身性のけいれん発作が長時間続くと、脳に後遺症が残る場合がありますので、お早めの診療をおすすめいたします。椎間板ヘルニアの場合は、手術適応になることもあります。当院では椎間板ヘルニアの手術も行っておりますので、ご相談ください。

主な検査

神経学的検査

レントゲン検査

CT/MRI検査

セカンドオピニオン

別の医療機関にて診療後、念のため、ほかの先生からの意見も聞いておきたい。そんな飼い主さんもいらっしゃるでしょう。クリニックによって考え方が異なる場合がございますので「別のクリニックで聞いた治療方法と違う」と戸惑われるかもしれませんが、大切なペットと飼い主さんが一番ご納得のいく治療法をご選択いただければ幸いです。過去の検査データがあればご持参ください。